东电教字〔2017〕5号

第一章 总 则

第一条 为了更好地贯彻党的教育方针和《中华人民共和国高等教育法》,全面推进素质教育,提高教学管理效率,激发学生学习积极性、主动性,发挥教师教学创造性,培养适应经济社会发展需要的高素质应用型专门人才和拔尖创新人才,特对《东北电力大学学分制通则》(东电教字〔2009〕15号)进行修订。

第二条 学分制是相对于学年制的一种教学管理制度。它以选课制为基础,以学分作为学习计量的单位,以在规定的年度内取得必要的最低学分作为学生毕业和获得学位的标准。

第三条 学分制包括学分、学分体系、学分绩点制、选课制、主辅修制、导师制等主要内容。

第二章 学制与学期

第四条 本科各专业的基本学制为四年。学生在校学习年限(含休学、停学、重读)不得超过六年,在校学习时间超过四年的,超过部分应按有关规定交纳培养费。

第五条 学校实行三学期制,第一、二学年各设1周小学期;春季学期19周,其中17周为授课周,2周为考试周;秋季学期为20周,其中18周为授课周,2周为考试周。第三、四学年为春季和秋季两学期,各20周,其中18周为授课周,2周为考试周。

军训、课程设计、毕业设计(论文)、实习、实验课等含在授课周内。暑假和寒假各6 周。

第三章 学分与考核

第六条 学分是用来计算学生学习“量”的单位,并以学分为基础进行学籍和教学管理。各类课程和实践环节的学分数计算办法如下:

理论课(含课内实验课)学分数=课内总学时/16

独立设课的实验课学分数=课内总学时/24

体育课学分数=课内总学时/30

通识教育选修课学分数=课内总学时/24

集中实践性教学环节学分数=周数

学分数计算取小数点后一位数的0或5值,小数点后一位数的计算原则是,2舍3入和7退8进。

第七条 为进一步突出学校人才培养特色,学生必须完成本专业培养方案中课外培养计划规定的最低学分。

第八条 四年制工科各专业实验(含独立设课实验课)、实习、课程设计、毕业设计(论文)等实践环节的学分不得少于42学分,其他学科四年制专业实践性教学环节的学分不得少于36学分。

第九条 学期标分(标准学制四年)

学期标分是规划各年级、各专业学生每学期修习学分数的上、下限值(见各专业培养方案)。

第十条 学生应当按学校规定进行选课并参加所选课程的学习和考核。学生对所选的选修课可在开课两周内申请调整。

1.学生所选通识教育选修课若考试成绩不及格,成绩不予记录,可在下一学期按照学校开设的通识教育选修课中重新选课。

2.学生所选其它课程(必修课、学科基础选修课、专业选修课)的考核成绩不论合格与否一律记入成绩单。

第十一条 按照《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第十八条的要求,学校根据完整记载的每门课程考核成绩,在出具学生学业成绩时,对通过补考、重修获得的成绩予以标注。

第十二条 成绩考核

严格执行成绩考核制度,所有课程必须进行考核。成绩考核分考试和考查两种方式。学生必须完成教师平时规定的作业和环节,方可取得考核资格。每门课程缺课累计占总学时三分之一及以上者、未完成规定实验者、少交作业达2O% 及以上者,均取消考核资格,不能参加该课程的考核,成绩以零分计。

第十三条 记分方法

课程考核成绩一般采用百分制,满60分者为及格,取得该课程学分。对某些课程或实践性教学环节可采用五级计分,两种计分制的折合关系如下表:

五级分制的成绩 |

A(优) |

B(良) |

C(中) |

D(及格) |

E(不及格) |

折合百分制成绩 |

95 |

85 |

75 |

65 |

0 |

第十四条 学分绩点和平均学分绩点

学分与学分绩点是学分制体系中评价学生完成学业与修读质量的两个主要指标。学分是客观反映学生学习“量”的计量单位,与所授课时相对应,学生在校期间必须完成相应的总学分才能取得毕业资格;学分绩点是科学反映学生学习“质”的重要依据,与成绩相对应,学生必须达到相应的总平均学分绩点才能取得学位资格。学分绩点采用加权平均学分绩点进行计算,并可以此作为对学生的各种奖励、评优的学习成绩依据。

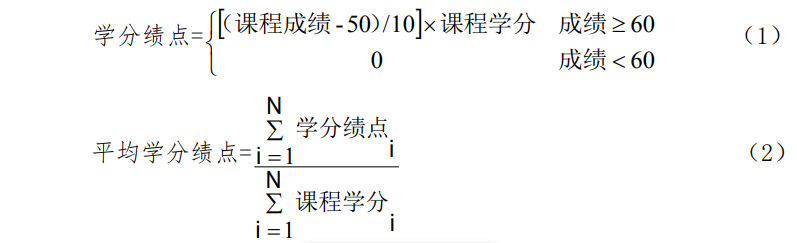

课程(环节)学分绩点及平均学分绩点的计算公式如下:

注:1.课程包括培养方案规定的实践环节。

2.N为正整数,最后结果保留二位小数。

3.根据(1)、式(2)可按学期、学年或累计等计算平均学分绩点,即为学期平均学分绩点、学年平均学分绩点或累计平均学分绩点。

第十五条 若学生修读某门课程(环节)考核不合格,则该课程(环节)的学分绩点为零,但在计算平均学分绩点时,分母内课程(环节)学分求和仍包括该不及格课程(环节)规定的学分。

第十六条 考试一般安排在考试周集中进行,或随课程结束进行。各专业每学期考试周考试科目原则上最多安排四科,但不得少于两科。

第十七条 成绩管理按《东北电力大学成绩管理办法》执行。

第四章 培养方案

第十八条 “培养方案”是反映学校对人才培养的理念、目标、要求和措施的重要文件,是学校制定教学计划、组织教学过程、实施教学管理的重要依据,也是学校对教学质量进行监控与评价的基础。学生应根据本专业的培养方案制定自己的学习计划,安排学习进度,修满必修和选修课程,在达到培养方案规定的总学分和相关要求后,方可获得毕业证书和学位证书。

第十九条 制定培养方案,采取必修课和选修课相结合的原则,要注意科学合理地确定选修课的自由度,既要为学生自主拓宽知识结构提供条件,又要兼顾学生知识结构和智能结构的系统性和完整性,使学生获得成才所必须的基本知识结构,确保教学质量。为此,培养方案中必须明确规定本专业学生必须修满的最低总学分和各课程类别的最低学分数。不同课程类别的学分不能互相充抵。

第二十条 学时安排及学分要求

1.四年制专业培养方案,工科各专业理论教学总学时数不超过2300学时(含必修课和选修课),总学分为135学分左右;其他学科专业理论教学总学时数不超过2400学时(含必修课和选修课),总学分为140学分左右。

2.基础课(包括通识教育课和学科基础课)和专业课各占理论教学总学时的比例分别为75%左右和25%左右。

3.必修课占总学时的75-80%左右,分为通识教育课、学科基础课和专业课三部分;选修课占总学时的20-25%左右,分为通识教育选修课、学科基础选修课和专业选修课。

4.四年制各专业理论教学学分数与实践教学环节学分数之和在180学分左右,其中课外培养计划学分不得低于4学分。学生毕业应获得的最低学分数详见各专业培养方案规定。

第五章 课程设置

第二十一条 按性质分类设置的课程

1.通识教育课:各学科(专业)均需修读的基础课程。

2.学科基础课:各学科确定的该学科各专业方向必须掌握的学科基础理论与基本技能方面的课程,以及有关交叉学科的基础课程。

3.专业课:以学科为基础,专于某一方向和领域的延伸课程。

第二十二条 按修习方式分类设置的课程

1.必修课:按专业培养方案要求,该专业学生必须修习和掌握的基本理论、基本知识和基本技能的课程和环节,是完成基本要求和培养目标的保证。必修课中要引入选课机制,条件成熟的课程,原则上必须选课。某些必修课应开出不同档次、类型和不同讲课风格的课程,供不同专业、不同层次的学生修读。

2.选修课:为全面达到本专业培养目标要求而设置的、供学生选修的课程和拓展专业知识面及新兴、交叉、边缘学科的有关课程,分为通识教育选修课、学科基础选修课和专业选修课三类。

(1)通识教育选修课:扩大知识面的课程,使学生能以跨学科的更广阔视野去了解、掌握知识、提高素养,包括工程技术、数学与自然科学、人文与社会科学、经济与管理、艺术与体育、创新创业等类课程。

(2)学科基础选修课:本专业开出的旨在加强学科基础理论、拓宽学科基础的课程。

(3)专业选修课:本专业开出的旨在加深专业理论和拓宽专业技能的课程。

专业选修课可以分组开设。学生可以从若干专业选修课中选修几组,或者分别在每个课程组中选修一至几门课程修习,但需达到规定的最低学分标准。

第二十三条 按隶属关系分类设置的课程

1.校定课:由学校统一规划、安排,各院(系)不能随意增减的课程,共分两类。第一类是只有一个档次、一种学时要求的公共课,如:政治理论课、体育课、基础外语课,各专业必须按规定列入培养方案。第二类是根据不同学科(专业大类)的实际情况,分两个或两个以上档次开设,学时要求不同的公共基础课,如数学课,各学科(专业)可根据本学科(专业)的实际情况选定一种列入培养方案。

2.院(系)定课,共分两类。一类是具有相同学科基础(同一个专业大类)的各专业学生所共同修习的学科基础课、专业主干课。另一类是专业课,即以学科为基础,专于某一专业方向和领域的延伸的课程或课群组。院(系)定课应由各专业所在院(系)统一规划,安排。

第二十四条 课程设置包含课程类别、结构及学时分配比例等。详情可见各专业培养方案。

第六章 学籍管理

第二十五条 重修

凡课程(环节)考核不及格者或因其它原因使得某门课程(环节)无成绩者,均需重修。学生重修按照《东北电力大学重修管理办法》进行管理。

第二十六条 免修

对于各学期平均学分绩点均达到4.0,通过自学确已掌握某门课程者,可在该门课程开课前提出免修申请,并提交本人笔记、作业等足以证明已经自学的材料,经所在学院教学院长与开课学院教学院长及该门课程责任主讲教师审核同意后,报教务处审批,随相应年级参加考试,成绩合格,则给予该课程学分。考试成绩不及格,必须重修。某些课程及环节不得申请免修,细则另定。

因某种原因失去我校学籍的学生参加高考,符合录取条件再次取得学籍者,其已获得学分予以承认,学生可以申请免修。

第二十七条 重新选择专业

1.第一学年的所有考试结束后,必修课平均学分绩点在本专业排名前5%的学生,可以在不跨越高考门类的专业范围内重新选择专业,具体按照学校相关规定执行。

2.在校生入伍退役复学后,符合转专业条件的可申请重新选择专业,具体按照学校相关规定执行。

3.入选理科实验班的同学,在第四学期末,可以在不跨越高考门类的专业范围内重新选择专业;入选文科实验班的同学,在第二学期末,可以在不跨越高考门类的专业范围内重新选择专业,具体按照学校相关规定执行。

第二十八条 重读

重读系指因学习成绩不合格而随下一年级重新学习。

每学年末学校都将组织对学生所修学分情况进行统计,学分统计工作在学年初重考考试工作结束以后进行。无论哪一年级的学生,在学分统计时(不考虑是否重修过),按本专业正常学习进度要求规定修读的必修课、选修课未取得的学分数累计达到20学分者,不能再跟随本年级继续学习,若想继续留校完成学业,则必须重读。

因学习成绩原因,个人主动提出重读申请者,经学生所在学院同意,教务处、学工部批准后,可以重读。

重读学生在重读前考核成绩达到及格或及格以上水平的课程,其成绩及取得的有关学分仍然有效,允许免学。对于重读年级内的课程,若个人认为原有考核成绩不理想,可以重新学习,参加考核,并取两次考核的最高成绩作为该门课程的考核成绩。

重读学生在原该年级不及格课程如重新修读通过后,则在统计首次考试不及格课程门数时不再计入该门课程。

第二十九条 退学

学生符合下列条件之一者,应予退学,并限期离校。

1.无论哪一年级的学生,在学分统计时,按本专业正常学习进度要求规定修读的必修课、选修课未取得的学分数累计达到30学分及以上者。

2.不论何种原因,在校时间(含休学、停学、重读)超过六年者。

按本款规定作退学处理,对学生不是一种行政处分。

第三十条 退学手续由学生所在院(系)负责办理,经教务处、学工部审核,主管校长批准,报吉林省教育厅备案。

第三十一条 毕业

毕业学分为理论课学分、实践教学环节学分、课外培养计划学分之和。具有学籍的在校学生,德育、体育合格,在规定年限内修完本专业培养方案规定的全部必修课程、各类选修课程及实践环节,取得的学分达到培养方案规定的毕业学分标准,大学外语等级考试成绩达到学校规定的毕业标准,即准予毕业,发给毕业证书。

第三十二条 结业与肄业

在学校规定的学习年限内,修读完本专业规定的所有课程和环节、思想品德等方面合格,但有不多于10学分不合格的课程或环节,或大学外语等级考试成绩未达到学校毕业要求规定分数的,按结业处理,结业的学生发给结业证书。结业的学生,在结业一年内重修不合格的课程或环节且考试成绩合格,或大学外语等级考试成绩达到学校毕业要求规定分数的,可换发毕业证书。

在校学习时间一年以上,且无论何种原因未修读完本专业规定的所有课程和环节而离校、或未达到结业标准的,按肄业处理,肄业学生只发给肄业证书。

第三十三条 对符合《中华人民共和国学位条例》和《东北电力大学本科毕业生授予学士学位工作细则》者授予学士学位。

第三十四条 有关学生学籍管理的其它事宜,详见《东北电力大学学籍管理规定》。

第七章 辅修与跨校修读

第三十五条 按照学校有关规定,学生可申请辅修其他专业。获得辅修资格者,在规定时间内修满辅修专业培养方案规定的学分,学校颁发东北电力大学辅修证书;达到辅修专业学士学位授予条件者,可授予东北电力大学辅修专业的学士学位证书。

第三十六条 获得辅修资格者,既可以随所要辅修专业的学生一起上课,也可以参加由学校单独开设的相应课程学习。

第三十七条 辅修课程成绩不作为学籍处理、评定奖学金和推荐免试攻读硕士研究生的依据。

第三十八条 中途放弃辅修者,可申请将已获得辅修专业课程学分,根据课程性质转换为跨专业选修课或通识教育选修课学分。

第三十九条 学生可根据我校与其他学校签订的校际协议跨校选修课程,或到其他学校交流学习,在外校取得的成绩与学分,根据相关规定予以认定。

第八章 其 它

第四十条 本通则自2017级学生开始执行,由教务处负责解释。